避けては通れない和暦の経過年数(月数)計算

昭和、平成、令和といった和暦は、なにかと使い勝手が悪いので、できれば西暦表記に統一しているのですが、条文、公文書、各種申請書等は、基本、和暦表記です。

また、過去に受験した税理士試験や、現在挑戦している社労士試験の問題文も和暦で出題されることが多いです。

例えば上記のような、被保険者期間や受給資格期間等を計算する必要がある問題が出題されることがあるのですが、和暦の場合の経過年数(月数)計算、特に、異なる暦間での計算は本当に苦手でした。

仕事上、PCが使える環境では、下記のような自動計算サイトを使うのですが、試験本番は使えないので…。

そんな訳で、暗算で和暦の経過月数計算をする際に使用している方法を、自分自身の備忘録代わりに残させていただきます。私と同じように和暦の経過年数(月数)計算が苦手な方の参考になりましたら幸いです。

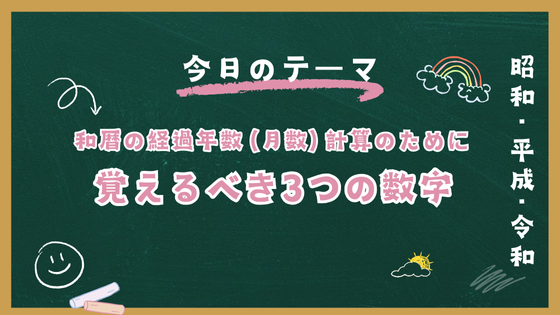

和暦を統一して、経過年数(月数)を計算する場合

試験問題は和暦で出題されることが多いので、和暦を一方の暦に統一して計算した方が、工程的に早いため、私はコチラ使っています。この方法は、次の3つの数字(30、63、93)を覚えておけばOKです!

令和→平成 : 30

令和○年+30=平成○年

【例】

令和7年の場合:7+30=37 → 平成37年

【例(経過月数)】

平成10年3月1日~令和7年5月31日の経過月数は?

- まず、終了日の和暦を平成に変換

7+30=37 平成37年 - 平成同士で経過年数・月数を計算

平成37年ー平成10年=27年+3月→327月

平成→昭和 : 63

平成○年+63=昭和○年

【例】

平成25年の場合:25+63 = 88 → 昭和88年

【例(経過月数)】

昭和61年4月1日~平成2年11月30日の経過月数は?

- まず、終了日の和暦を昭和に変換

2+63=65 昭和65年 - 昭和同士で経過年数・月数を計算

昭和65年ー昭和61年=4年+7月→55月

令和→昭和 : 93

令和○年+93=昭和○年

【例】

令和7年の場合:7+93=100 昭和100年

【例(経過月数)】

昭和61年4月1日~令和7年9月30日の経過月数は?

- まず、終了日の和暦を昭和に変換

7+93=100 ∴昭和100年 - 昭和同士で経過年数・月数を計算

昭和100年ー昭和61年=39年+6月→474月

西暦に変換して、経過年数(月数)を計算する場合

開始日と終了日を両方西暦に変換する方法は、一方の和暦を他方の和暦に併せる方法より工程が一つ増えるので、試験対策上はこちらの方法は使わないのですが、人によっては、こちらの方がしっくりとくる方もいらっしゃるでしょう。

和暦を西暦に変換するためには、次の3つの数字(1925、1988、2018)を覚えておけば対応できます。

昭和→西暦 : 1925

昭和○年+1925=西暦○○○○年

【例】

昭和54年の場合:54+1925=1979年

平成→西暦 : 1988

平成○年+1988=西暦○○○○年

【例】

平成20年の場合は:20+1988=2008年

令和→西暦 : 2018

令和○年+2018=西暦○○○○年

【例】

令和元年の場合:1+2018=2019年