中小企業にとって、働き方改革関連法への対応はハードルが高い

働き方改革関連法は「長時間労働の是正」「正規・非正規間の不合理な待遇差の是正」「多様で柔軟な働き方の実現」を目的としており、2018年(平成30年)に成立し、2019年(平成31年)4月以降、段階的に施行されてきています。

| 改正内容 | 施行開始 | 対象 |

|---|---|---|

| 時間外労働の上限規制 | 2019年4月 | 大企業(中小は2020年) |

| 有給休暇5日取得義務 | 2019年4月 | 全企業 |

| 同一労働同一賃金 | 2020年4月 | 大企業(中小は2021年) |

| 割増賃金率50%適用 | 2023年4月 | 中小企業 |

| 自動車運転・建設・医師への上限規制 | 2024年4月 | 特定業種 |

| 働き方多様化(リモート・副業)対応 | 2025年以降 | 継続施策 |

全体像としては、上図の流れになりますが、働き方改革関連法という名前が示すとおり、これらの改正に関連する法律は、労働基準法、労働契約法、労働安全衛生法など多岐に渡ります。

一方、多くの中小零細企業は、働き方改革に費やす「知識」や「人材」は圧倒的に不足しており、自社だけで、これらの改正に対応するのは困難であると言わざるを得ません。

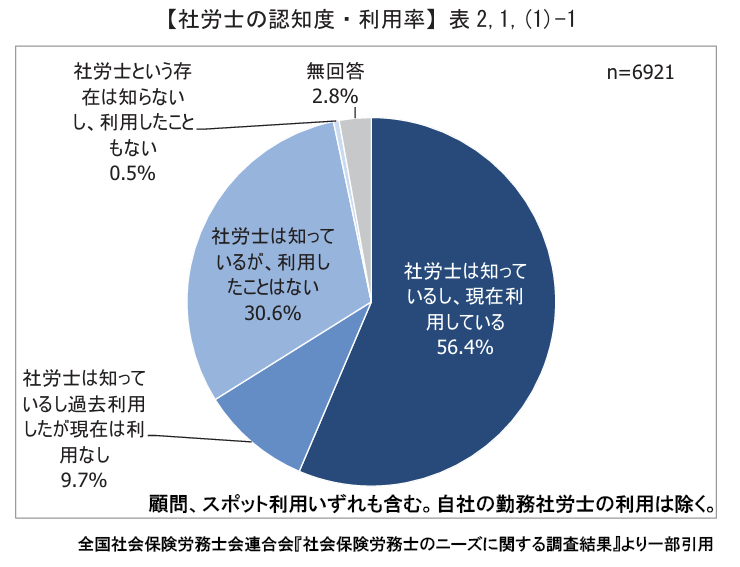

約4割の企業は現状、社労士を利用していないという現実

とはいえ、法律が改正されれば、対象となる企業は、それらに対応することは必須ですし、労働人口の減少し、人材確保が難しいなか、働き方改革について対応が遅れることは、人材流出につながる可能性も孕んでいます。

また、働き方改革だけでなく、従業員を雇用し、経営を続けていけば「人」に関する悩みは必ず生じます。そこで、頼りにしたいのが、その道の専門家です。

人事労務の専門家といえば、社会保険労務士(以下「社労士」)ですが、私個人の肌感覚としては、規模が小さい企業ほど、社労士と顧問契約をしている企業数は、少ない印象がありました。

全国社会保険労務士会連合会が平成27年に行った「社会保険労務士のニーズに関する調査結果」によりますと、「社労士は知っているし、現在利用している」という回答は全体の56.4%で、「現在利用していない・利用したこともない」という回答を合計すると40.8%に及びます。

これを多くとみるか、すくないと見るかですが、私の肌感覚と近い結果だと感じました。それは、会計事務所に勤めるようになって、様々な規模の企業のお客様と接してきましたが、特に、小規模企業は、顧問社労士がいないことは結構あったからです。

人事労務の悩みがある経営者の方は「働き方改革推進支援センター」を利用してみてはいかが?

では、社労士と顧問契約をしていない企業は、人事労務関係の問題に、どう対応しているのでしょうか?

- 手続代行業務(1号業務)

- 帳簿作成業務(2号業務)

- 労務管理や社会保険などに関する相談、アドバイス、コンサルティング業務(3号業務)

社会保険労務士法に、社労士の業務として1~3号業務が定められているため、そのうち1、2号業務は社労士の独占業務であるため、社労士以外の専門家が当該業務を行うことはできません!

一方、3号業務は独占業務ではありません。そのため、私のような税理士でも、経営者の方から、人事労務関係の相談を受ければ、可能な限り対応するよう努めています。

そうは言っても、やはり「餅は餅屋」です。人事労務上のトラブルはひとたび発生してしまうと大問題に発生してしまう蓋然性もあるため、社労士のご利用を勧めることが多々あります。

しかし、固定費の増加を嫌って、顧問契約を躊躇する経営者は少なくありません。

そんな経営者に、オススメしたいのが「働き方改革推進支援センター」のご利用です!

働き方改革推進支援センターでは、社会保険労務士などの専門家が、事業主の方からの労務管理上の悩みをお聞きし、他社の事例もくわえながら、企業の状況に合わせたアドバイスを無料でおこなってくれます。

また、全国に相談窓口があり、相談方法も窓口相談、電話、メール、企業へ直接訪問などを選択することもできますので、まずはお近くの相談窓口を検索してみてください!