中小企業経営者から、「金融機関に融資を申し込んだが、資金使途が曖昧だと判断され、否決された」という相談がよく寄せられます。とくに、設備投資や運転資金といった名目はあるものの、「それが本当に必要か」「なぜ今なのか」「いくら必要か」などの説明が曖昧なままだと、金融機関は融資に踏み切れません。

今回は、資金使途不明を理由に融資が否決される背景と、通るために必要な「説明のコツ」、再申請に向けた実務ステップをお伝えします。

なぜ「資金使途」が重要なのか?

金融機関が融資審査の初期段階で重視するのが「何のためにお金を借りるのか」という資金使途です。

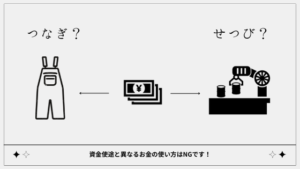

この目的があいまいだったり、実態に即していないと、「返済原資が見えにくい」「計画性がない」と判断されてしまいます。たとえば、「借入金の返済に充てたい」という使い方は、本来の融資目的に反しており、特に警戒される要因となります。

「資金使途が不明確」と判断されやすいケース

「とりあえず余裕資金がほしい」といった漠然とした申請をはじめ、設備投資と運転資金の区分があいまいな場合や、申請金額に対する具体的な根拠が示されていない場合などは、資金使途が不明確と判断されやすくなります。

また、「広告宣伝費に充てたい」といった抽象的な表現だけでは、実際の使い道や期待される効果が見えづらく、審査を通過するのは困難です。

さらに、過去にも同様の目的で融資を受けているにもかかわらず、その際の成果や改善点について何ら説明がない場合も、金融機関側は慎重な姿勢を取らざるを得ません。

資金使途を明確に伝えるには?

融資を受けるには、資金使途を具体的に説明することが欠かせません。

まずは、見積書や契約書、資金繰り表などを用いて、申請金額の根拠を明示しましょう。さらに、その支出が業績や利益の向上につながることを、具体例とともに伝えることが重要です。

たとえば、設備導入による生産効率の改善や、広告による売上増加などが挙げられます。加えて、「いつ使い、いつ返すか」といった資金のスケジュールや、過去の実績と効果を補足することで、金融機関の信頼を得やすくなります。

とくに事業計画書には、支出が将来の利益にどう結びつくかを数値で示すことが有効です。

いったん否決された後、再申請は可能か?

資金使途の説明不足で融資が否決された場合でも、内容を見直し、資料を補強すれば再申請による逆転は可能です。

まずは、金融機関に否決の理由を直接確認し、不足点を明確に把握しましょう。そのうえで、見積書や改善後の事業計画などを整え、再申請の準備を進めます。

このとき、融資支援に詳しい士業やコンサルタントのサポートを受けることが重要です。専門家の視点が加わることで、審査に通るための伝え方や資料の精度が格段に向上します。

再申請は、状況や資料が整った段階で、1〜3か月程度の間隔を空けて行うのが効果的です。信頼される申請のためには、専門家と連携して戦略的に進めることが欠かせません。