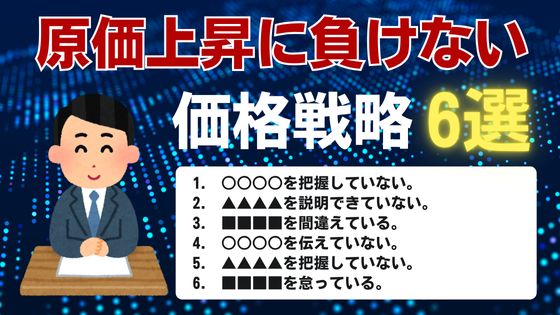

円安や人件費、エネルギーコストの上昇が続き、原価高に悩む中小企業が増えています。にもかかわらず、十分に価格転嫁できていない企業も多く、利益率の低下が経営を圧迫しています。

今回は、「値上げできる会社」と「できない会社」の違いを整理し、利益を守るための実践策を紹介します。

原価構造を把握していない

最も多い原因は、そもそも自社の原価を正確に把握していないことです。

材料費・外注費・人件費・光熱費などを明確に区分できなければ、値上げの根拠を示せません。まずは月次損益や製品別の採算を見直し、「どこで利益が減っているのか」を可視化することが第一歩です。

値上げ理由を説明できていない

「仕方なく上げました」では取引先の理解は得られません。

電気代や仕入価格の上昇といった外部要因だけでなく、「サービス維持のため」「品質確保のため」といった前向きな理由を添えることが重要です。

数値や事例を交えて説明すれば、取引先の納得を得やすくなります。

交渉相手を間違えている

値上げ交渉を、権限のない現場担当者に行っても成果は出ません。

意思決定権のある購買責任者や経営層に話を通す工夫が必要です。また、交渉は突然行うのではなく、事前に情報共有し、相手の準備期間を設けることが円満な合意につながります。

付加価値を伝えていない

同業他社よりも価格が上がっても、「この会社でなければ困る」と思われれば受け入れられます。

スピード、品質、信頼性、アフターフォローなど、自社が提供している「価値」を改めて整理し、見える形で伝えることが大切です。

顧客が感じる「価格以上の価値」があれば、値上げは成立します。

取引先別の利益を把握していない

全取引先を一律に値上げしようとすると、反発を招くことがあります。

まずは利益率の低い先、値上げの理解が得られそうな先など、優先順位をつけましょう。「どの取引先でどれだけ利益が出ているか」を明確にすれば、交渉の根拠が強まります。

情報共有を怠っている

仕入先や取引先と普段から情報を共有し、信頼関係を築いている企業は、値上げの際にも理解を得やすい傾向があります。

コスト上昇の状況を定期的に伝え、相互理解を深めておくことが重要です。日常的な情報発信こそが、いざというときの交渉力を支えます。

原価上昇に負けないためには、単なる値上げではなく「利益を守るための戦略的な価格改定」が必要です。自社の原価構造と価値を見直し、信頼に基づいた交渉を重ねることで、長期的な取引関係と安定した利益の両立が可能になります。