教育訓練休暇給付金の概要

一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者は対象外)が、就業規則等に基づき連続した30日以上の無休の教育訓練休暇を取得する場合に、その期間中の生活費を保障する目的で、失業給付(基本手当)に相当する給付として、賃金の一定割合を支給する「教育訓練休暇給付金」という制度が、2025年10月1日に開始されました。

支給対象者は、❶、❷の両方の要件を満たしている方です。

- 休暇開始前2年間に12カ月以上の被保険者期間があること

- 休暇開始前に5年以上、雇用保険に加入していた期間があること

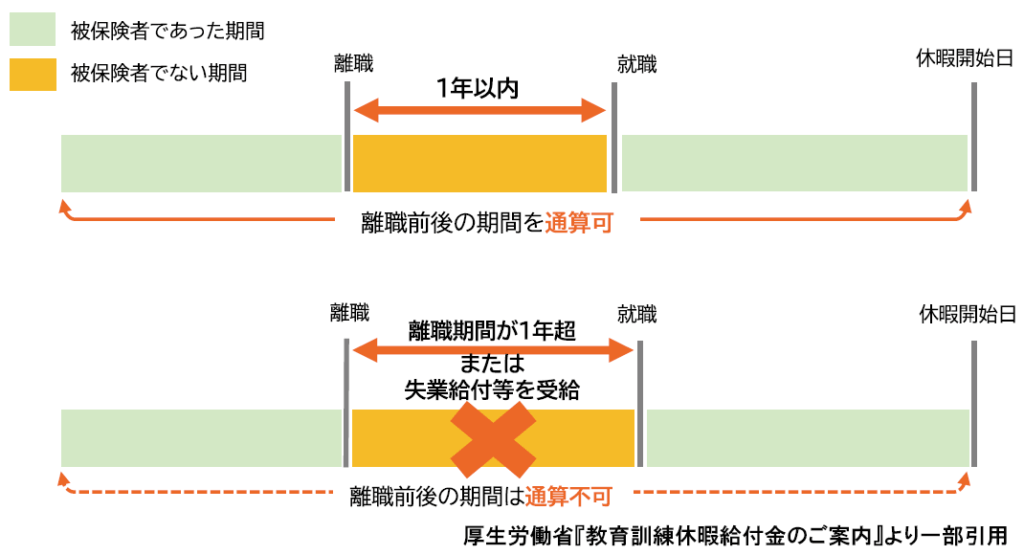

※離職期間があっても、12カ月以内であれば前後の期間を通算可(失業給付等を受給していた場合は不可)

受給期間は、休暇開始日から起算して1年間。給付日額は、原則休暇開始前6箇月の賃金日額に応じて算定され、給付日数は雇用保険に加入していた期間に応じ、以下の日数となっております。

| 5年以上10年未満 | 90日 |

|---|---|

| 10年以上20年未満 | 120日 |

| 20年以上 | 150日 |

なお、この制度により受取ることができる給付金は、前述の通り、公課が禁止されている「失業等給付」に該当するため、所得税は非課税となります。

教育訓練休暇給付金と教育訓練給付金の相違点と併用について

教育訓練休暇給付金は、まだ始まったばかりの制度であるため、馴染みが薄いと思います。しかし、同給付金と名前が似た「教育訓練給付金」については見聞きされたことがある方は多いはず。

この「教育訓練給付金」は1998年にスタートしている制度ですが、結構使い勝手がいいです(私自身も過去3回、同給付金を受給した経験があります)。この既発制度「教育訓練給付金」と新発制度「教育訓練休暇給付金」の違いを比較すると、以下のような相違点があります。

| 教育訓練給付金 | 教育訓練休暇給付金 | |

|---|---|---|

| 制度の趣旨 | 受講費用を国が補助 | 休暇中の生活費を国が補償 |

| 利用できる状態 | 在職中でも離職後でも可 | 在職中のみ(無給休暇を取得) |

| 支給対象 | 教育訓練の受講費用 | 無給休暇中の生活費相当額 |

| 金額算定方法 | 受講費用の20~70%(上限あり) | 基本手当日額相当×日数 |

| 支給日数 | 上限制限なし(費用ベース) | 最長150日(被保険者期間で変動) |

| 利用条件 | 厚労省指定の講座修了 | 事業主の就業規則等で休暇制度あり、 30日以上の連続休暇 |

名前は非常に似ていますが、教育訓練給付金は「学費の補助」、教育訓練休暇給付金は「生活費の補償」という性質は全くことなります。そのため、両制度を併用できる可能性もあります。

| 利用パターン | 教育訓練給付金 | 教育訓練休暇給付金 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 在職中、夜間・通信講座受講 | ○ | × | 一般的な利用 |

| 在職中、30日以上の無給休暇で受講 | ○ | ○ | 両方利用可能 |

| 離職して受講 | ○ | × | 離職者は休暇給付金NG |

| 就業規則に休暇制度なし | ○ | × | 就業規則等の整備が必須 |

いくつか考えられるパターンを挙げてみましたが、併用できるケースとしては、

- 在職中の労働者が、事業主の「教育訓練休暇制度」を利用して30日以上の無給休暇を取得

- その休暇中に、厚労省指定の教育訓練(一般・特定一般・専門実践)を受講し修了

した場合ぐらいですかね。この場合、学費部分を「教育訓練給付金」として補助を受けつつ、生活費部分を「教育訓練休暇給付金」として補償を受けられることになります。

教育訓練休暇給付金を導入(企業)・受給(労働者)するにあたっての障壁

両制度は排他的ではなく、条件を満たせば併用可能であるため、在職しながら自身のスキルアップを目指す方にとって新設された「教育訓練休暇給付金」は良い制度と言えます。しかし、実務的には「事業主の休暇制度があるか」が最大のハードルです。

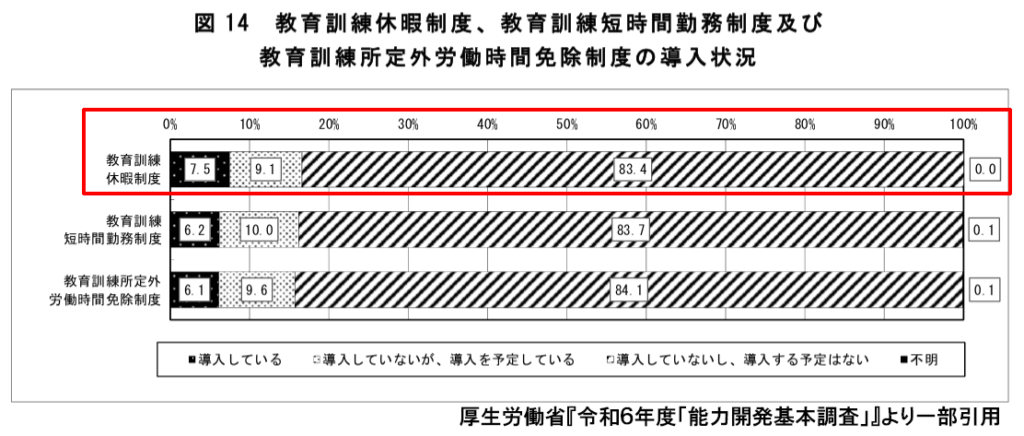

厚生労働省が公表している令和6年度「能力開発基本調査」によると、教育訓練休暇制度を「導入している」企業は7.5%、「導入していないが導入を予定している」企業は9.1%であり、2つを合計しても20%にも満たないのが現状です。

そもそも人材不足が社会問題になっている昨今、無休とはいえ、30日以上休暇を取得されることは、企業側の立場で考えると、代替人員を確保することはネックになります。そのため、特に中小零細企業としては、どうしても教育訓練休暇制度の導入に対しては二の足を踏まざるを得ないのではないでしょうか。

一方で、産前産後休業、育児休業、介護休業の拡充など、様々な年代・立場の多様な働き方を支援する社会全体の流れは変わらないであろうことを考慮すると、教育訓練休暇制度を導入するなど、労働者個人のスキル・キャリアアップを支援する企業であることをアピールできれば、有能な人材流出を防ぎ、新たな人材確保につなげることができるかもしれません。

とにかく、「教育訓練休暇給付金」は始まったばかりの制度であることもありますし、自社だけで導入を検討・実施するのは、なかなかハードルが高いでしょう。そのため、社会保険労務士等の専門家と顧問契約をしている場合には、まずは、その専門家に、周りに専門家がいない場合には、厚労省も推している「働き方改革推進支援センター」へご相談ください!